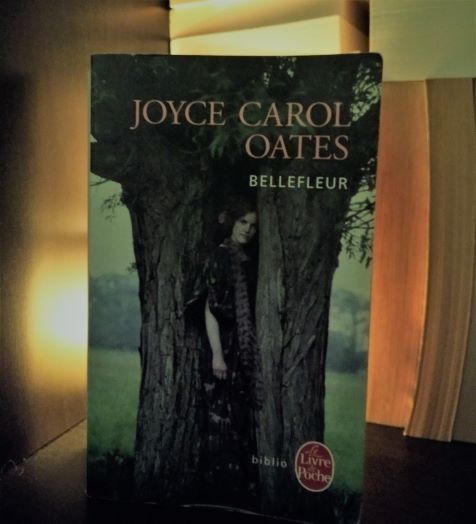

Bellefleur, roman écrit par Joyce Carol Oates en 1981 est un pavé : 971 pages chez Poche.

Un roman compliqué et intriguant.

Joyce Carol Oates explique souvent que ce roman a été pour elle une expérience compliquée. Difficile. Quand elle en parle on sent le tourment qui l’anime encore. Il l’a littéralement possédée. Et elle n’hésite pas à le qualifier elle-même de « monstre ».

On ne peut que la croire à la lecture de Bellefleur.

L’histoire

Je ne me risquerai pas à tenter de vous résumer cette saga familiale. La seule chose qui puisse être dite de l’intrigue, c’est que nous suivons, de manière décousue les nombreux membres de la famille Bellefleur au rythme de ses pérégrinations actuelles et passées.

À la lecture du roman on sent que le passé familial hante toujours la famille et, d’une manière inconsciente, dicte encore ses comportements.

Trop nombreux ou pas assez profonds, les personnages ne me semblent pas suffisamment attachants.

Le roman aborde une série de thèmes intéressants, à l’image du roman : foisonnants. La société, le matérialisme, la religion, les influences familiales, …

Une forme chaotique

Le style ainsi que la narration sont assez compliqués. Ils ont tous deux un côté labyrinthique peut-être poussé un peu trop loin.

La forme narrative

Ce chaos se retrouve d’abord dans la narration. Les époques et les personnages se mélangent et se chevauchent. Si ce procédé dynamise la lecture, malheureusement il est peut-être un peu trop chaotique et le lecteur a parfois du mal à s’y retrouver.

Sans l’arbre généalogique au début du roman, le lecteur ne peut pas s’en sortir. Et, comme certains personnages portent le même nom, il n’est même pas toujours suffisant. Il faut donc parfois lire plusieurs pages d’un chapitre avant de comprendre de qui on parle et à quelle époque on se situe.

Le style

Le style est lui aussi foisonnant et désordonné. Les phrases sont longues, souvent entrecoupées de parenthèses. Par conséquent, le lecteur est trop souvent obligé de reprendre le début de la phrase pour pouvoir y rattacher le verbe et le complément qui viennent en bas de page.

Cette forme désordonnée exige un peu de patience de la part du lecteur. Il faut le savoir avant d’en commencer la lecture.

Un tour de force malgré tout

Malgré tout, Bellefleur crée une atmosphère inquiétante. Peut-être une des plus particulière qu’il m’ait été donné de lire.

Surtout au début du roman, certaines images et certains personnages semblent littéralement s’incruster dans le cerveau. Accompagnent le lecteur au-delà de sa lecture. Elles imprègnent littéralement l’imaginaire du lecteur. Et ce, d’une manière qui m’a semblé assez incompréhensible. On ne peut d’ailleurs s’empêcher de se demander si une épuration de la forme, qui aurait rendu la lecture plus agréable ou plus facile, n’aurait pas déforcé ces impressions fortes que produit le roman.

Quoi qu’il en soit, les sensations que crée cette atmosphère excusent amplement la forme tourmentée du roman.

Selon moi, c’est le plus grand tour de force de Bellefleur.

Une intrigue un peu bâclée

Malgré cela, et probablement grâce à cette atmosphère, les pages se tournent assez facilement.

Malheureusement, dans l’ensemble, j’ai trouvé l’histoire décevante. Parce qu’elle ne parvient pas à se maintenir sur ce fil tendu, à la frontière du surnaturel. Bellefleur finit par verser dans le fantastique, ce qui me semble déforcer le roman. D’abord parce qu’il perd en crédibilité, ensuite parce qu’il a tendance à anéantir le mystère. Il réduit ainsi la part de co-création du lecteur puisqu’il réduit la place laissée à son propre imaginaire dans la création du récit et l’interprétation du mystère.

Pour conclure

Bellefleur est un roman intriguant à l’atmosphère incontestablement gothique.

Sa forme chaotique participe probablement à la réussite de cette atmosphère inquiétante qui ne quitte plus le lecteur. Calculé ou pas, et quelles que soient les difficultés de lecture que ce chaos engendre, c’est un vrai tour de force.

On est d’autant plus déçu que l’histoire ne parvienne pas au même résultat. En dépassant le mystère par des phénomènes ouvertement surnaturels, le fond ne parvient pas à se hisser à la hauteur de la forme. Pire, au fur et à mesure que le lecteur avance dans le roman, le surnaturel a tendance à déforcer tout l’inquiétude que la forme avait réussi à créer.