I.

Lorsque le premier appel de cet inconnu m’arriva, je dépouillais un ouvrage monumental. L’archiviste anglais qui avait trouvé, classé et déchiffré ces lettres anciennes avait fait preuve d’une patience et d’une érudition de bénédictin, car la paléographie du xvie siècle est de lecture difficile et extrêmement fatigante : le résultat obtenu était prodigieux. J’allais de Nuremberg à Lisbonne en partant d’Anvers, de Bruges ou de Liège, par la magie de la correspondance échangée entre les humanistes les plus illustres de la Renaissance dans les Pays-Bas, professeurs, géographes, artistes, essaimés à travers l’Europe.

Ces représentants de la liberté de la pensée reliaient par l’esprit, malgré les apparences, les distances et les guerres, des nations que notre ignorance actuelle s’imagine avoir été enfermées entre leurs frontières. L’une de leurs lettres, datée de Leipzig 1575, me plongea dans un monde de réflexions. Elle disait qu’un ambassadeur du duc Julius s’était pris d’enthousiasme pour les portraits peints par un artiste nommé Jacques. Il lui avait procuré des commandes si importantes que ce dernier avait dû quitter la Foire de Leipzig et aller à Wolfenburg pour y peindre le portrait du duc et celui des personnages de la cour. Il devait également compléter la galerie de portraits que le duc possédait en faisant des portraits posthumes de personnages célèbres. L’artiste m’était inconnu, je me demandais ce que ces portraits étaient devenus, quels personnages ils représentaient.

Ces plongées dans le passé me montraient une humanité pareille à celle qui m’entourait, mais avec des passions, des cruautés, des ruses qui tranchaient nettement sur la grisaille monotone des types d’aujourd’hui. L’intérêt de l’œuvre d’art ou de l’objet de curiosité comptait seul dans ces lettres et refoulait les événements politiques à l’arrière-plan ; ils y apparaissaient réduits à la proportion d’une entrave momentanée et stupide à laquelle un homme intelligent devait prendre garde parce que la sottise possède la puissance et qu’il est inutile et dangereux de l’attaquer de front ; en ceci rien n’avait changé.

Une autre lettre du même humaniste, écrite en vieux flamand entremêlé de latin, répondait à son correspondant habitant Coïmbra, qui lui conseillait la prudence. Il suivrait ses recommandations et n’enverrait rien à Lisbonne qui pût offenser la religion, il éviterait les œuvres qui pourraient paraître obscènes, puisque l’Inquisiteur examinait ces choses autant que les livres et que la reine Catherine était impitoyable à cet égard. Il allait lui expédier des Bibles, des portraits de catholiques illustres, de guerriers célèbres, ce qui enchanterait le jeune roi, des peintures de la Passion de Notre-Seigneur. Il ajoutait que s’il lui envoyait néanmoins des portraits ou des textes prohibés, il le ferait en les réduisant au même format et en les reliant d’un parchemin pour les faire passer comme livres. Il les mettrait d’autre part dans le fond du coffre, car, disait-il, les gens sont si bêtes et si paresseux qu’ils ne fouilleront pas jusqu’au bout et se lasseront après avoir examiné les papiers des couches supérieures.

Ma correspondance journalière me paraissait insipide, mais le devoir professionnel m’obligeait à quitter ces esprits de lumière pour ouvrir le paquet de lettres, de factures et d’imprimés de la distribution quotidienne. Ce jour-là, j’y avais trouvé le mélange attendu de nouvelles agréables et désagréables, mais la monotonie habituelle en était rompue par un certain M. d’Eifel qui me priait de venir voir ses collections chez lui, à Wolfenburghaus, un endroit perdu dans les terres peu visitées de l’ancienne Lotharingie.

Cet appel était courant dans mon métier ; ce qui l’était moins, c’est que la lettre, fort courtoise, me prévenait que « c’était pour le plaisir de voir de belles choses ». Ce n’était pas la première fois qu’on se servait de cette formule commode et si bien connue des artistes et des conférenciers, mais on n’a pas, en général, la sincérité de les en avertir. La lettre n’était pas dactylographiée, son écriture révélait une nervosité peu commune, son auteur me disait posséder de fort beaux tableaux et, d’autre part, tant d’objets qu’il s’en trouvait submergé et désirait y voir apporter quelque clarté. Ceci était plus rare, je ne suis jamais appelée par un collectionneur désireux de trier sa collection afin de se débarrasser de pièces sans valeur. En général, les propriétaires sont mauvais juges de ce qu’ils possèdent, et c’est souvent parmi le rebut remisé dans les chambres inhabitées du second étage ou dans les greniers, que l’on trouve des pièces intéressantes et parfois exceptionnelles.

Cette demande raisonnable, mais qui sortait des usages, lesquels sont déraisonnables, me surprit. Mon correspondant inconnu n’était certainement pas le premier venu, car il y avait dans sa lettre à peu près semblable à toutes celles que je recevais, un accent insolite que je ne m’expliquais pas. Peut-être était-ce ce nom de Wolfenburghaus se juxtaposant à celui de Wolfenburg, résidence des Brunswick, qui déclenchait dans mon esprit une sorte d’éveil en attente que les chasseurs connaissent bien lorsqu’ils devinent la présence d’un gibier. Je lui exprimai mon regret qu’un travail absorbant ne me permît pas de me déplacer « pour le plaisir » et classai la lettre dans le dossier des affaires sans suite.

J’étais d’ailleurs très occupée à la fois par les lettres des humanistes, par de multiples demandes d’expertises, et par l’étude d’un problème difficile qui, à mes yeux, avait enchevêtré en une seule personne des artistes différents. J’en cherchai la solution à La Haye, à Paris, à Londres, ce qui me prit beaucoup de temps, jusqu’au moment où un hasard heureux me l’apporta par la Finlande. La réalité est toujours beaucoup plus belle et beaucoup plus inattendue que le roman.

Je me consacrai ensuite à une collection de province dans laquelle les verres anciens dominaient ; ces objets étaient inanimés pour moi, je trouvais cette matière pure et froide dépourvue de rayonnement, alors que la faïence reste humaine, quasi chaude, sous les doigts ; ce travail-là était une simple question de patience, quelques recherches et un classement suffiraient.

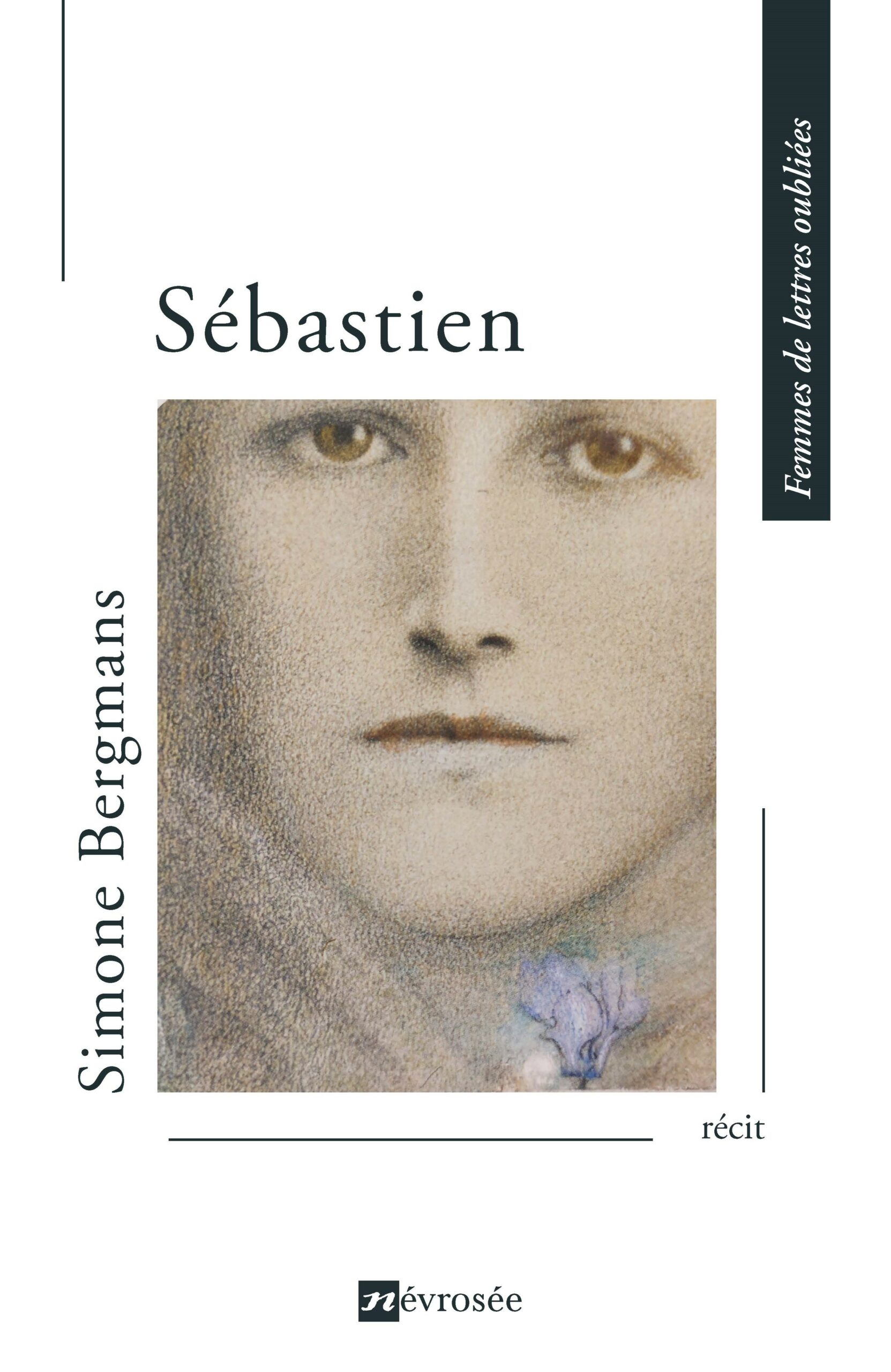

Absorbée par ces travaux, j’avais oublié le calligraphe nerveux aux jambages pointus. L’oubli était unilatéral. Une deuxième lettre m’apprit qu’on désirait ma visite, que très certainement de beaux objets ne pouvaient me laisser indifférente, qu’on espérait une réponse favorable. Des photographies étaient jointes. L’une d’elles représentait l’entrée de la propriété entourée de douves et dont le pont était gardé par deux grenadiers. Je ne sais pourquoi ces statues me laissèrent perplexe. Les autres photographies posaient des problèmes passionnants, d’autant plus passionnants qu’ils me parurent de l’espèce insoluble. Par ce nouvel appel de l’original doté d’une écriture si agressive, un étrange jeune homme ailé se superposait à mes travaux en cours.

Il était envoûtant. L’examen de la photographie me plongeait dans une sorte d’irritation que je n’arrivais pas à dominer. La lettre d’envoi me disait que tous les spécialistes – et toutes les nationalités étaient énumérées – avaient renoncé à l’expliquer. Je les comprenais parfaitement, je sentais bien que l’on ne s’adressait à moi que parce qu’on avait échoué partout. Ce visage féminin qui paraissait fardé, ce costume extravagant, ces ailes incompréhensibles, ces inscriptions, dont l’une était en hébreu, tout cela joint à une couronne, à un mousquet et à d’autres accessoires énigmatiques, ne permettait qu’une localisation dans le temps qui se compliquait, elle aussi, car le tableau était manifestement d’une époque postérieure à son modèle d’environ un demi-siècle. Le problème était de ceux pour lesquels j’éprouve un penchant, une faiblesse prononcée. C’était un mystère total, je dis mystère, car il contenait de toute évidence, malgré la faiblesse de l’exécution qui n’était pas d’un grand artiste, une telle charge de « Psyché » qu’à quatre siècles de distance elle agissait encore sur moi.

Le propriétaire me paraissait non moins singulier. J’aurais voulu partir tout de suite, mais il me fallait terminer d’abord le classement de la collection de province. J’avais trouvé là un véritable fonds de grand antiquaire qui embrassait toutes les rubriques de la curiosité et des arts. Du matin jusqu’au soir j’avais vu des tableaux, des dessins, des estampes, poursuivie et harcelée par les questions habituelles : Qu’est-ce que c’est ? Combien cela vaut-il ? Qui déferlaient comme des rafales de mitraillette. La collection était belle, très belle, quoique truffée de-ci de-là de pièces douteuses et même de pacotille de bazar. La classer serait une affaire de longue haleine et j’avais dit aux propriétaires en prenant congé, qu’il était impossible d’établir et de trier tout cela en un jour.

J’étais rentrée chez moi en proie à ce mal de tête particulier provoqué par une gymnastique intellectuelle dont le profane ne peut se rendre compte. Dans ce genre d’inventaire, les marchands instruits par l’expérience, donnent le prix le plus bas en se basant sur les cotes des ventes publiques. Mais il y a une différence profonde entre le commissaire-priseur et l’expert qui doit être, lui, un historien de l’art, capable de discerner la pièce dédaignée et de la revaloriser. La tête encombrée, je ne souhaitais que le silence et la solitude. Hélas ! Je ne suis jamais arrivée à me décharger le cerveau et à ne plus penser à ce que j’ai vu, avant d’avoir résolu les problèmes posés. J’étais condamnée à subir cette sarabande d’objets dans ma cervelle jusqu’au moment où, clarifiée, classée, la collection serait présentable.

Je décidai de m’occuper d’abord de la verrerie. Pourquoi choisir les verres qui m’intéressent si peu ? Parce que j’avais remarqué la maladresse insigne du propriétaire les manipulant et que j’avais enregistré l’exclamation impatiente de sa femme : n’y touche pas, tu as déjà cassé les plus beaux ! Je n’aime pas voir souffrir inutilement, et pas plus les objets que les bêtes. Une profession est une profession, il faut l’honorer.

Je ne fus guère payée de mes peines. Mes originaux provinciaux se contentèrent de dire, lorsque je leur communiquai le résultat : « Après tout, vous n’êtes pas spécialiste en verres anciens ! » Cela ne me fâcha point. Nous vivons une époque où les œillères payent, où il n’est pas admissible de posséder des connaissances étendues ; cela se condamne au nom de la spécialisation, celle-ci permet à chacun de s’assurer un fief très limité, et justifie des ignorances pyramidales à l’égard de la culture générale. J’exerce d’autre part un métier qui enseigne la modestie tant son domaine est, en fait, illimité. J’expédiai donc travail et photographies à un spécialiste londonien qui confirma, à peu de choses près, mon expertise. Il ne restait plus qu’à résoudre un problème fort simple : le meilleur marché de vente pour les verres anciens étant Londres, comment les y faire parvenir ? La douane anglaise refusant l’entrée des verres modernes et permettant celle des verres anciens, mon pays autorisant la sortie des verres modernes mais la refusant aux verres anciens. On le voit, l’Europe unie n’est pas encore prête à sortir de ses limbes, ou de ses règlements douaniers, ce qui est pareil. Ceci ne me regardait plus et je retombai dans la contemplation du portrait ailé.

Il n’était pas douteux pour moi que ce fût un portrait posthume, reconstitué ; que seul l’amour, un amour passionné, exclusif, avait été capable de fournir à un artiste tous les éléments permettant de recréer l’image d’un être cher et perdu. Qui ? Homme ou femme, avait été la proie d’un tel amour ? Qui avait voulu ce portrait mythique afin que ce souvenir demeurât ? Je me perdais dans les ténèbres ; il est difficile de traduire les tâtonnements de la pensée à la recherche de la vérité dans une obscurité totale. L’œuvre possédait cette allure indéfinissable qui permet de distinguer les ex-voto, les « in memoriam », des portraits de personnes vivantes, « faits d’après le vif », ce que les anciens catalogues mentionnent toujours. Il y a dans le marché d’art des portraits morts, ce sont des portraits posthumes, et des portraits qui restent vivants, et pour cause. On n’y prend généralement pas garde et on analyse des différences de style, alors qu’ils ont été exécutés dans des circonstances différentes.

L’adolescent ailé supplantait sans peine dans mon esprit la collection de province qui manquait d’âme. Il me faisait explorer les richesses inconnues emmagasinées quelque part dans les recoins de ma mémoire. J’entreprenais d’étranges et stupéfiants voyages, si bien que je me vérifiais à chaque instant, me demandant si c’était mon imagination ou mes connaissances qui jouaient. C’étaient bien, vérification faite, des choses lues, puis oubliées, qui réapparaissaient, dociles, émergeant de l’amas épais formé par les années d’oubli. Le souvenir de mon père surgissait en même temps et je le bénissais d’avoir donné à une enfant de sept ans les quinze volumes de la Géographie de Malte-Brun. Je les avais lus tous, ils m’enchantaient par leurs gravures, cependant bien rudimentaires, autant que le Magasin Pittoresque, le bien-nommé, véritable boutique de curiosités englobant toutes les époques, révélées, projetées devant mes yeux d’enfant sous une forme accessible certes, mais dont je devais vérifier par la suite les bases sérieuses.

Mes réflexions, que d’autres qualifieront de rêveries, provenaient de ce sédiment solide puisé dans les livres d’histoire et de géographie dévorés pendant mon enfance. Cela surgissait parfois en éclairs qui étonnaient le collectionneur, tout au moins lorsqu’il était suffisamment lettré pour se rendre compte que l’identification jetée n’était pas due au hasard. Je me rendais compte que, pour d’autres, cela nuisait à ma réputation de spécialiste, ceux-là n’y voyant qu’un don, une divination, une sorte de sixième sens, alors que mes études antérieures entraient essentiellement en ligne de compte.

L’adolescent énigmatique gardait mieux son secret. J’arrivai cependant à la conviction que seule la connaissance de sa psychologie me donnerait la clé de ce mystère, et qu’elle était de loin beaucoup plus étonnante que celle de mon correspondant en attente ou celle de mes autres collectionneurs. L’étrange archange était mort et muet depuis des siècles. Ils étaient, eux, bien vivants, et avaient soin de ne pas me laisser oublier leur existence qui, je l’avoue, m’encombrait.

Le propriétaire de cette œuvre patientait, chose rare, mais sa patience était explicable puisqu’il n’avait rencontré jusqu’ici que des aveux d’impuissance. Il se rappelait de temps à autre à mon souvenir. J’avais répondu une première fois qu’il me fallait en tout état de cause voir le tableau lui-même. C’était une heureuse dérobade, car elle se trouva justifiée tout à fait involontairement. Nous étions en hiver et le tableau se trouvait dans un château perdu, entouré de douves, parfaitement glacial et inhabitable pour ceux qui n’étaient pas natifs de l’endroit. Cette circonstance m’alloua le temps de la réflexion jusqu’à la belle saison. Il me faudrait choisir alors entre le catalogue à faire des autres parties de la collection provinciale, et cet endroit indéterminé, qui se confondait pour moi avec le château légendaire et bien oublié des ducs allemands. Je repartais ainsi dans un voyage imaginaire, et les lettres des archives anglaises me maintenaient en même temps dans une atmosphère d’humanisme que j’imaginais sans raison être également celle de Wolfenburghaus. Je ne faisais qu’un saut par-dessus la Manche, sans profit d’ailleurs pour cet artiste inconnu, ce maître Jacques qui en était l’objet : c’était le jouvenceau ailé qui réapparaissait dans son extravagant costume à la mode de la Cour d’Élisabeth d’Angleterre. Ces curieux méandres de la pensée semblent invention pure, alors qu’ils sont la réalité même. Rien, si ce n’est un pigeon voyageur, ne traverse plus de pays qu’un tableau.

Mon désir de savoir oscillait, entre ces deux pôles d’intérêt : un tableau représentant un inconnu ailé, lourd de sens à mes yeux, et un collectionneur original doté d’une forte personnalité, niché quelque part sur la terre allemande et dont j’ignorais les trésors. Dans la vie, les questions difficiles se résolvent d’elles-mêmes lorsqu’on ne les brusque pas par des actes inconsidérés ; alors que je me croyais condamnée à laisser errer mes pensées tout au long de l’ancienne Lotharingie, un éclair de lucidité, que je qualifierais volontiers de géographique, me jeta brusquement en Portugal.

Cet archange in-sexué, qui n’était certainement pas un archange, mais à qui on avait prêté une allure singulière, se trouvait devant mes yeux. Je lisais une fois de plus le rébus posé, je m’attardais à la signification de la double inscription, qui en latin et en hébreu signifiait la même chose, à ce costume étrange et somptueux. Je rejetais l’hypothèse qui m’avait fait chercher parmi les favoris d’Élisabeth d’Angleterre et me demandais dans quelle cour royale du xvie siècle il fallait placer ce jeune guerrier ailé tenant un mousquet. C’est alors que les mystérieuses vannes d’une cervelle humaine s’entrouvrirent et laissèrent filtrer un nom. Si je n’avais pas été par nature encline à l’analyse, j’aurais évidemment rejeté ce caprice. Au contraire, perplexe, étonnée, et me raillant moi-même, je cherchai le pourquoi de cette idée et m’avisai qu’elle m’était suggérée par la richesse des vêtements de mon inconnu, aussi folle que celle de l’architecture manuéline. J’étais renvoyée dans les terres lusitaniennes, là l’hébreu était langue officielle, d’autres détails soudain lisibles grâce à cette clé géographique étaient portugais. Si Élisée Reclus avait raison en déclarant que l’histoire n’est que la géographie dans le temps, et la géographie de l’histoire dans l’espace, il ne me restait plus qu’à étudier l’histoire du Portugal dans la seconde moitié du siècle.

Ma bibliothèque prit rapidement l’aspect d’un endroit mis à sac et tous les sièges de mon bureau devinrent autant de pupitres. J’avais trouvé ! Entre-temps, l’été était revenu et les lettres de rappel s’étaient multipliées. La route ardennaise serait belle, les bois, dans la plénitude de leurs frondaisons, d’une vitalité saisissante. Le trajet prendrait quelques heures, c’était faisable. M. d’Eifel m’écrivait que je serais la bienvenue, qu’un séjour à la campagne me ferait le plus grand bien, qu’il serait heureux de me garder tout le temps nécessaire à mes expertises et qu’il le souhaitait le plus long possible.