La Dame en blanc fait partie du peu de romans que j’ai relu plusieurs fois. Généralement je préfère les nouvelles découvertes, mais je n’ai pas pu résister à l’envie de relire ce livre qui m’avait laissé il y a plusieurs années une forte impression.

Je vous ai déjà parlé de Wilkie Collins dans l’article sur son autre roman : Sans nom.

J’aime beaucoup cet auteur et je regrette vraiment qu’il ne soit pas plus connu aujourd’hui.

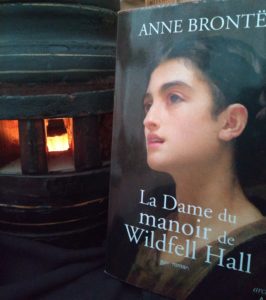

La Dame en blanc est un long roman 848 pages chez Archipoche. Publié d’abord en feuilletons dans le journal de Charles Dickens, entre novembre 1859 et octobre 1860, et rencontrera un vif succès.

Pour la petite histoire, le récit est directement inspiré d’une expérience personnelle de Wilkie Collins qui rencontra un soir, lors d’une promenade, une jeune fille mystérieuse, habillée en blanc qui disparaitra après lui avoir tenu des propos incohérents.

Après enquête, l’auteur découvrira que cette femme est séquestrée par son mari. Il la délivrera et ils vivront ensemble, amants, jusqu’à la mort de Wilkie Collins.

L’histoire

La Dame en blanc raconte l’histoire d’une femme, victime d’un infâme complot qui tentera, avec l’aide de sa sœur, Marian Halcombe et de son ami dévoué, Walter Hartright, de recouvrir ses droits et même son identité.

Le thème de l’identité, également présent dans Sans nom est effectivement un sujet cher à Wilkie Collins.

Le récit se déroule sous la forme d’une enquête et s’ouvre sur la rencontre étrange de Walter Hartright, une nuit, avec une femme habillée en blanc.

L’intrigue est recherchée, compliquée, et ne laisse aucun répit au lecteur que Wilkie Collins fait courir d’énigmes en énigmes.

Comme je le disais déjà dans mon article sur Sans nom, Wilkie Collins est un magicien. Il tisse, l’air de rien, la trame de son intrigue. Chaque élément est calculé, mesuré, pesé. Et tout est lié de manière cohérente.

Je ne vous e dit pas plus sur l’histoire. Ce serait inutile, tant les rebondissements sont nombreux.

Structure narrative

La Dame en blanc est un récit raconté successivement par différents personnages. On connait ce genre de procédé assez courant qui permet de montrer au lecteur la part de subjectivité inhérente à tout récit.

Ce qui est particulier dans la structure narrative de la Dame en blanc, c’est la manière dont cette polyphonie s’agence. Les différentes parties du récit sont chaque fois racontées par le protagoniste qui a vécu les faits et qui est le plus à même d’en parler.

Wilkie Collins utilise en quelque sorte la forme du procès pour structurer son récit. L’histoire est en effet racontée comme elle aurait pu l’être devant un tribunal. Les différents protagonistes interviennent en qualité de témoins. Le lecteur jouant quant à lui, d’une certaine manière, le rôle du juge qui entendrait tous ces témoignages pour tenter de reconstruire lui-même le déroulé des faits.

L’auteur pousse l’analogie assez loin en donnant la parole à tous les témoins, quel que soit leur métier, leur classe, leur niveau d’éducation ou leur sexe, mais également en allant jusqu’à produire le « témoignage » fournit par une inscription funéraire. Témoignage que l’on pourrait tout aussi bien appeler « pièce à conviction ».

Cette analogie structurelle avec la tenue d’une affaire judiciaire est évidemment voulue par Wilkie Collins et, il faut le dire, fonctionne à merveille, puisque cette forme est amplement justifiée par la nature même du récit.

Wilkie Collins parvient d’ailleurs un tour de force impressionnant en reliant à la fin de l’histoire cette forme particulière au récit lui-même. Mais je n’en dirai pas plus.

Genre

On retrouve dans la Dame en blanc un début qui relève plutôt du romantisme anglais et qui, progressivement va se transformer pour prendre une forme plus gothique, avec des cimetières, des ruines, des rencontres nocturnes, un asile psychiatrique, etc.

Ambiance angoissante à laquelle Wilkie Collins rajoute beaucoup de tensions, des secrets de famille, et un brin de perversité.

La Dame en blanc est un roman du 19ème, il faut aimer ce genre de littérature, mais la plume de Wilkie Collins est suffisamment alerte et vive pour n’être pas ennuyeuse et conserver une certaine modernité.

Les personnages de la Dame en blanc – un roman de femmes

La Dame en blanc est assurément un roman de femmes. Hormis Walter Hartright, les personnages pivots de cette histoire sont des femmes. Des femmes différentes, ayant chacune leurs points forts et leurs faiblesses. La jeune Marian Halcombe porte bien son prénom et est digne de représenter les plus fervents combats féministes.

Elle est intelligente, moderne, vive, et regrette souvent de ne pas être un homme, ce qui suffit pour montrer sa modernité.

Sa sœur Laura est peut-être un peu plus fade, mais elle reflète une réalité et surtout la condition de la femme à cette époque. Je considère en effet que Laura incarne l’image de l’idéal de la femme de ces temps qui ne sont pas si reculés. Un être fragile, faible, dépendant, voire insipide.

Et si Laura ennuie peut-être un peu le lecteur c’est qu’il y a, pour nous, lecteurs contemporains, quelque chose de choquant voire de dérangeant dans cette peinture trop lisse de la femme.

Par ailleurs, la pâleur de Laura permet d’accroitre le contraste avec sa sœur, Marian. Contraste qui rend l’ensemble du récit d’autant plus émouvant.

Néanmoins, quel que soit leur sexe, tous les personnages sont fouillés et contrastés. Ils sont tous différents et Wilkie Collins parvient à leur donner une voix propre malgré leurs différences. Difficile d’imaginer qu’il n’y ait qu’un seul homme derrière tous ces personnages.

Quelques considérations personnelles

Je suis toujours aussi fascinée par la force de Wilkie Collins qui construit ses intrigues et ses complots d’une manière rarement égalée.

Un rythme soutenu renforce le suspense pour s’assurer, à chaque instant, l’attention du lecteur. Ce, même lorsqu’il se hasarde à quelques descriptions. Il parvient littéralement à obséder le lecteur.

La tension est omniprésente et même les éventuelles longueurs sont rapidement balayées par l’avidité du lecteur impatient.

J’ai en effet toujours considéré ce livre comme fondateur pour moi. Jusque là, je songeais à la Dame en blanc sans hésiter lorsqu’on me parlait de mes « livres préférés », même si je n’aime pas tellement ce terme tant les préférences sont toujours liées à des éléments changeants.

D’ailleurs, avec cette deuxième lecture, je serai plus nuancée que je ne l’ai été jusqu’ici.

Je regrette effectivement un peu cette tension permanente qui fait obstacle à une lecture plus réflexive. Le lecteur est tellement plongé dans l’intrigue qu’il en perd presque la tête et l’esprit.

Par conséquent, après réflexion, il me semble que Sans nom est à ce titre infiniment plus intéressant. L’intrigue et le suspense y sont peut-être moins soutenu, mais le roman est plus équilibré. L’intrigue laisse plus de place au lecteur. À ses pensées, aux réflexions que lui inspirent le récit.

Je comprends donc finalement (il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis) pourquoi de tous les romans de Wilkie Collins, c’est Sans nom que Dickens préférait.

Par contre, la Dame en blanc est peut-être un roman plus adapté à des lecteurs qui ont perdu l’habitude de lire et dont l’intérêt nécessite d’être quelque peu stimulé.