I

Élisabeth Bernard

à M. Pierre Audret.

Monsieur,

Depuis que j’ai reçu votre lettre, je me demande sans cesse pourquoi vous vous êtes adressé à moi. Que je rappelle mes souvenirs, dites-vous ? Cela ne m’est guère difficile, j’ai si peu de souvenirs. Vous autres écrivains, vous croyez volontiers que les hommes et les femmes vivent comme vous le racontez dans vos livres. La vie de certains êtres — je vous dis cela sans intention blessante — n’a rien du roman. Rien ne s’y passe ou ce qui s’y passe est tellement journalier et tellement dépourvu d’intérêt que vous-même ne songeriez pas à en écrire.

Oh, je sais, vous me disiez qu’il faut surprendre le secret des gens et qu’à ce prix tout devient riche et fructueux. J’ai lu cela bien souvent et même un professeur de faculté tint un jour à m’en persuader.

Il était venu faire une conférence aux élèves de la pension où j’enseignais et, tandis que nous le reconduisions à son hôtel, il regardait chaque maison d’un air soupçonneux.

Pour lui, Val-en-Faille n’était pas une petite ville de province, mais un tome de l’œuvre de M. de Balzac. Nous avons dû le décevoir en le recevant sans pingrerie.

— Quel bouillonnement intérieur, répétait-il sans cesse. Comment pouvez-vous ne pas sentir cette tension et cette fièvre latente !

Ceci n’empêche qu’il bâillait ferme chaque fois qu’il le pouvait malgré l’extraordinaire richesse du « document humain » qu’il lui était donné de feuilleter.

N’allez pas vous méprendre, Monsieur, je ne suis ni piquante ni amère. Si je vous parle en ces termes de la province, c’est qu’il m’a fallu apprendre à la connaître. Je n’en suis pas native. Mon père était professeur dans un lycée en Belgique. C’était à Bruxelles, une institution privée que fréquentaient les jeunes filles de la bonne société.

Car, en ce temps-là, l’école communale valait tout juste pour le peuple et c’est à peine si deux lycées créés par deux ardentes féministes, qui d’ailleurs se détestaient, Mlles Gatti de Gamond et Dachsbeek, commençaient à être pris au sérieux.

Mais Gatti, disait-on, forme des suffragettes et Dachsbeek des pimbèches. Le fait est que chez Gatti on discutait ferme des droits de la femme et que l’homme y était un peu considéré comme le mâle de l’araignée, tandis que chez Dachsbeek il y avait des cours de danse. En vue du bal de la Cour on apprenait, en chaussons, un cotillon dont toutes les figures étaient dirigées de manière à faire face au Roi.

Inutile de vous dire que, durant les répétitions, la personne royale était représentée par le premier objet venu, un escabeau, un balai, un panier à papiers.

Mon père mourut brusquement, nous laissant, ma mère et moi, dans une situation précaire. Je n’avais pas terminé mes études. La sœur de maman nous recueillit. Nous vécûmes chez elle à Paris, ou plus exactement aux portes de Paris, à Montrouge, dans le premier immeuble moderne qu’on y avait bâti.

Tout alentour ce n’était que baraques, jardins et coupe-gorge.

— Quel air vous avez ici ! s’écriaient nos rares visiteurs.

Je ne sais pourquoi, Monsieur, j’ai toujours vécu dans des endroits auxquels portaient envie ceux qui avaient le rare privilège de pouvoir habiter ailleurs.

Je fus au lycée, je pris mes diplômes. L’année qui suivit la mort de ma mère, je fus nommée institutrice au pensionnat de Val-en-Faille. À présent j’ai pris ma retraite et, si je continue à demeurer ici, c’est moins par attachement que parce que j’y ai mes habitudes.

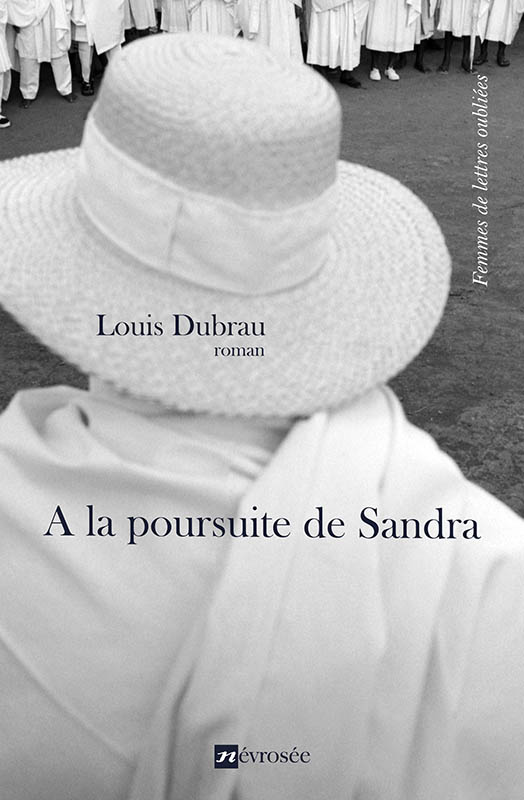

Je vous répète, Monsieur, il y a des vies où il ne se passe rien. Mais voici que vous cherchez à me faire croire qu’à mon insu, j’ai coudoyé l’aventure ou plus exactement l’exceptionnel en la personne de Sandra !

Laissez-moi vous dire que c’était une très petite personne lorsque je la connus. Sandra avait à peine sept ans quand on nous l’amena.

Je me rappelle le jour : c’était la Saint-Médard. Il pleuvait à torrents. Tout à fait par hasard, je me trouvais dans le préau lorsque Sandra fut introduite.

La petite fille portait un béret bleu dont le ruban lui pendait dans les cheveux. Ses cheveux eux-mêmes lui pendaient dans le cou. Sa vareuse lui pendait des épaules… C’est intentionnellement, Monsieur, que j’emploie l’expression « pendre ». L’enfant me fit l’effet d’être son propre portemanteau.

Elle était très pâle avec de grands yeux à la fois apeurés et curieux. Je devais souvent par la suite noter cette expression étrange de tentation et de refus devant le spectacle des choses. Mais, ce matin-là, le fait que la petite fille nous était amenée par une personne visiblement étrangère à sa famille l’emporta dans mon esprit sur tout autre étonnement.

Généralement, nos pensionnaires nous étaient amenées par leur mère ou par leur marraine. Les adieux n’en étaient que plus pénibles, j’en conviens.

Cependant, cette façon de faire nous permettait à la fois de juger du milieu auquel appartenait notre future élève et de son degré d’émotivité.

Sandra n’était accompagnée que… d’une lettre. Entendez par là que la femme qui nous remit l’enfant — une vague parente appelée Bertie — nous remit également un message écrit, griffonné plutôt, par le docteur de la famille.

Comme j’allais avoir la petite fille dans ma classe, la Directrice me le communiqua. Il y était dit que Sandra ne souffrait d’aucun mal. Elle n’était ni méchante ni difficile à mener : simplement — et c’est pourquoi il avait conseillé aux siens de la mettre en pension, c’est-à-dire au contact d’autres enfants — Sandra était sujette à d’incompréhensibles et dangereuses crises de dépression.

Je vous avoue, Monsieur, qu’à ce passage de la lettre, Mme la Directrice et moi nous nous regardâmes avec perplexité. Il n’est pas courant, convenez-en, qu’une enfant de sept ans soit traitée pour de la neurasthénie !

Aujourd’hui évidemment la chose paraîtrait moins extraordinaire. La psychanalyse nous a familiarisés avec l’incroyable. Mais il y a vingt-cinq ans !

Bref, on nous demandait de veiller à ce que Sandra se mêlât aux autres pensionnaires, participât à leurs jeux, voire même à leurs querelles. En guise de post-scriptum, le médecin avait écrit :

« À toutes fins utiles, je vous signale que l’enfant est quelquefois sujette à des accès de somnambulisme. »

Voilà, Monsieur, comment j’ai connu Sandra. Ce n’était pas une fillette exceptionnelle, elle n’avait rien qui la distinguât des autres élèves dont j’avais la charge, sinon son regard extrêmement mobile, qui ne se fixait pas volontiers.

— Sandra, lui dis-je un jour, lève les yeux. Il faut regarder la personne à laquelle on parle.

Elle m’obéit aussitôt et c’est moi, Monsieur, qui faillis bien me détourner, car le regard qu’elle planta dans le mien était, à proprement parler, insoutenable.

Comment vous expliquer ? Ce n’était pas un regard direct, il était plutôt reflété, j’allais écrire : expulsé. Oui, c’est cela le mot juste : expulsé du visage enfantin comme un double éclair, une lumière sans âge.

— C’est bon, c’est bon, lui dis-je. Va rejoindre tes compagnes.

Lorsqu’elle m’eut quittée, je m’aperçus que je tremblais.

Vous me demandez, Monsieur, si Sandra était intelligente ? précoce ? Sans doute était-elle bien jeune pour qu’on pût en juger. Cependant, j’en conviens, il y a des enfants dont la vivacité d’esprit vous surprend, ou l’ingéniosité. Rien de tel.

Sandra était appliquée, studieuse, vite en peine. Pour un oubli, elle se sentait mauvaise conscience et il ne m’avait pas fallu longtemps pour deviner qu’elle avait été élevée, non pas rudement, mais selon une méthode de chantage sentimental propre à certaines familles.

Jamais de gifles, mais des soupirs. « Si tu ne manges pas ta soupe, ta maman va être malade, ta grand-mère mourra. »

Il y a vingt-cinq ans, c’était un procédé fréquent. J’en fus moi-même la victime.

Je connus ces tourments disproportionnés à la résistance nerveuse, ces remords qui ne parviennent pas à deviner leur objet.

Un jour, pour une peccadille, je fus mise en pénitence : « Ta maman va pleurer des larmes de sang », me dit-on. Or, ne voilà-t-il pas qu’au repas suivant, brusquement, et pour une raison inconnue, ma mère fut prise d’un violent saignement de nez.

On raconte encore dans ma famille qu’il fallut plusieurs personnes pour me maîtriser. Je hurlais, je me débattais, au comble de l’épouvante. Enfin, je perdis connaissance.

Dois-je vous dire, Monsieur, que même aujourd’hui je ne puis supporter la vue d’une goutte de sang ?

Une petite élève moyenne, douce et silencieuse, avec de temps à autre des comportements de forcenée, telle était Sandra. Combien d’enfants passent ainsi d’un état de calme absolu à un état de tension excessive sous l’effet d’un jeu trop excitant, d’une gaminerie trop poussée.

Une chose cependant était particulière à Sandra : ses mauvaises notes en gymnastique.

À la longue, celles-ci m’étonnèrent au point que je demandai à pouvoir assister à une leçon.

Dès les premiers mouvements j’avais compris. Sandra ne manquait pas de souplesse, elle manquait simplement et totalement d’équilibre. Je m’en ouvris au professeur. C’était une toute jeune fille imbue de théories.

— Justement, les exercices que j’impose à mes élèves leur donnent de l’équilibre, me répondit-elle. Sandra y met de la mauvaise volonté.

Vexée par ma remarque, mue par un instinct défensif, elle fit hausser la barre, longue de quelques mètres, sur laquelle les enfants allaient marcher, bras étendus, en guise de balancier.

— Vous verrez que Sandra fera la traversée comme les autres, du moment qu’elle peut craindre de se faire mal en tombant, me dit-elle à mi-voix.

J’objectai que la crainte de tomber de plus haut pouvait aussi bien la paralyser davantage, mais je n’obtins pas de réponse.

— Allez ! cria la monitrice.

Les premières fillettes s’avancèrent gracieuses, un peu intimidées. Quand ce fut au tour de Sandra, je vis que son visage ne témoignait aucune hésitation.

Comme les autres, elle posa le pied bien à plat, étendit les bras, fit un pas, un deuxième et tomba sur le côté tout d’un bloc.

Elle ne pouvait se faire grand mal. Je m’étonnai même que les crins du tapis lui aient écorché la joue. Les autres enfants s’étaient arrêtées, escomptant vaguement un éclat, un esclandre.

Sandra se releva, se brossa les genoux du revers de la main, puis, paisiblement se mit en devoir de grimper de nouveau sur la barre.

Je redoutais un instant que la jeune professeur ne s’entêtât, mais elle avait eu peur elle aussi, je le compris à son accent.

— Viens ici, ordonna-t-elle à Sandra.

Et lorsque la petite fut devant elle :

— Va te laver la figure au lavabo, lui dit-elle rudement.

— Je ne dois plus faire l’exercice ?

La voix était faible, peu sûre. C’était la voix d’une enfant que l’angoisse tenaillait encore.

Je pris la fillette par la main, j’allai lui baigner la joue.

— Espérais-tu pouvoir faire la traversée avec les autres cette fois ?

Sandra releva la tête qu’elle tenait penchée, une mèche de cheveux mouillés lui barrant la tempe. Je ne lui voyais qu’une moitié de visage et celle-ci se détachait sur la faïence blanche du lavabo, comme certains dessins de primitif dénués de perspective, où tout est ramassé dans l’œil unique.

— Non, me dit-elle, je savais que j’allais encore tomber.

Je vous raconte cela très mal, Monsieur, c’est que je ne suis pas écrivain, moi. Peut-être jugerez-vous que je donne beaucoup d’importance à un fait insignifiant en soi : une petite fille maladroite qui rate un exercice de gymnastique.

Quelquefois j’ai été tentée, moi aussi, de penser : « ce n’était que cela », et je vous avoue que cette explication m’aurait rassérénée. Mais à quoi bon mentir ?

Ce n’est pas le fait que Sandra soit tombée qui a de l’importance, c’est le fait qu’elle ait accepté de tomber et allait recommencer l’exercice en sachant qu’elle tomberait encore.

J’ai eu envie de lui crier : On n’accepte pas ainsi, voyons, on lutte, on se débat, on refuse un destin maléficié. Je n’ai rien dit. J’avais l’impression que Sandra, à sept ans, en savait là-dessus bien davantage que je n’en pourrais jamais apprendre…

Et maintenant, Monsieur, j’en arrive au terme de ce que je puis vous apprendre sur Sandra. Elle n’est pas restée très longtemps notre pensionnaire : huit mois, neuf mois tout au plus.

Au début, les enfants lui avaient fait fête : pensez donc, c’était la plus jeune élève du pensionnat, presque un bébé. Elle occupait dans le réfectoire une place, non pas de choix car elle mangeait ce que mangeaient les autres, mais une place privilégiée. Elle était seule à un bout de la table. Depuis, j’ai souvent pensé que nous avions eu tort de l’isoler ainsi, mais cette petite fille répandait autour d’elle une véritable aura de solitude, bien qu’elle fût sans cesse punie pour bavardage. Donc, Sandra était la benjamine de notre établissement jusqu’au jour où apparut une Italienne plus jeune qu’elle de quelques semaines.

Les enfants, tout comme les grandes personnes, ont de ces abandons… Sandra dut prendre place à la table commune, elle dut céder son lit dans le dortoir — je vous le répète : un lit comme les autres, mais qui, Dieu sait pourquoi, avait la réputation d’être meilleur. Je fus seule à m’inquiéter. Que va-t-elle dire ? Je m’attendais à une explosion de haine, de rancune ou de désespoir, quelque chose de bien enfantin ou de bien humain, à votre gré.

Il n’y eut rien de pareil. Sandra prit place entre ses compagnes à la table, céda son lit avec tant de naturel que nul ne s’aperçut qu’elle ne mangeait plus guère et que nul ne s’inquiéta de savoir comment elle dormait.

Il y eut une épidémie de grippe. L’infirmerie regorgeait de petites filles fiévreuses, insupportables. Sandra fut une malade exemplaire, à cela près qu’elle semblait tranquillement décidée à mourir.

La Directrice alerta la famille, le médecin rédigea une ordonnance. Sandra avait plus de quarante degrés de fièvre, elle divaguait. Quarante-huit heures plus tard, je vis l’enfant debout. Elle donnait la main à la même étrangère qui l’avait amenée et, bien qu’il ne plût pas, elle semblait, avant même d’avoir mis le nez dehors, plus trempée qu’un vieux parapluie.

Je l’ai appelée doucement : Sandra.

Elle m’a souri.

— Es-tu contente de rentrer chez toi ?

— Oui, m’a-t-elle répondu sans ferveur, comme elle m’eût signifié : puisque je n’ai plus rien à faire ici.

Le portier s’affairait, ses clés faisaient un bruit métallique, insupportable, enfin la porte s’est ouverte, puis s’est rabattue sur Sandra. Je ne sais pourquoi, Monsieur, j’ai pensé qu’il lui était donné une mystérieuse cote d’exclusion.