Avertissement

Ce récit est réel. Il m’a été fait à Paris, en 1918, ainsi que je le raconte : dans un Paris étrange, noir, éteint, menacé par les canons de l’ennemi.

J’ai alors écrit ce livre comme je pouvais. C’est-à-dire très mal, dans la bousculade des alertes, au milieu des soucis d’une existence misérable, inquiète et mal assurée.

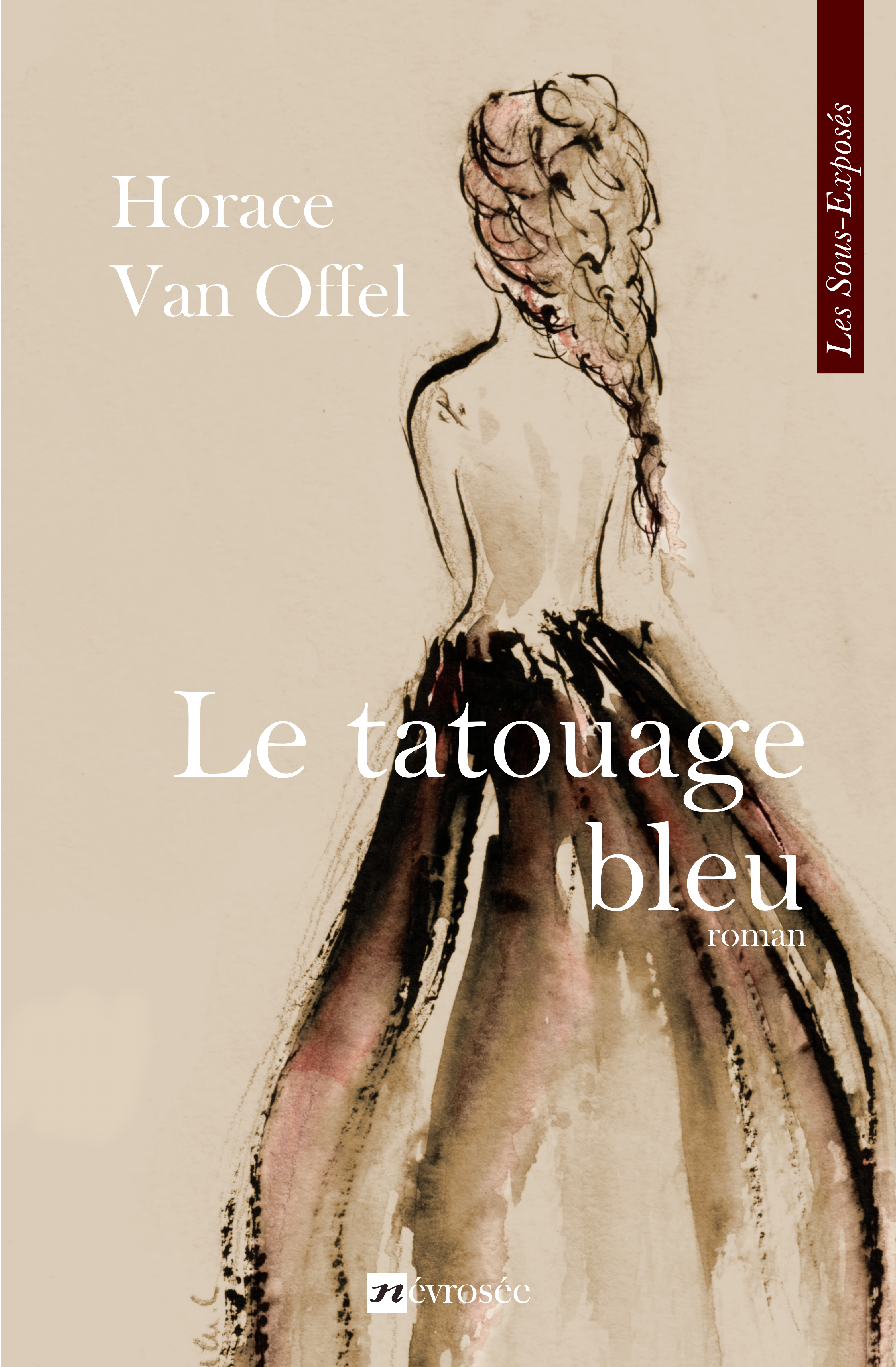

Mais cette première forme, si incorrecte, si grossière par endroits, convenait à mon texte. Elle lui donnait un accent de vérité, de sincérité que je crains d’affaiblir en le corrigeant, en l’émondant de trop près. J’ai donc résolu, pour cette nouvelle édition du Tatouage Bleu, de m’écarter le moins possible de l’édition originale.

L’aventure se passe dans un milieu — le MILIEU — dont le langage et les mœurs changent de jour en jour. L’on ne saurait en le peignant, à n’importe quelle époque, prétendre à un intérêt d’actualité longtemps soutenu.

Cependant il se pourrait que ces transformations continuelles fussent plus apparentes que profondes.

Quand on étudie l’argot des voleurs on remarque que sa principale loi est de renouveler ses expressions, afin de demeurer secret. Cela n’empêche qu’on y rencontre des mots qui datent de fort loin, de Vidocq, de Cartouche, de Villon ? De même, le crime n’évolue que superficiellement, dans ses pratiques et méthodes. Pendant qu’il règle ses attentats sur les usages de la société moderne, s’adapte aux circonstances, il garde jalousement ses plus vieilles traditions : ses moyens d’attaque et de défense, son singulier et cruel code d’honneur.

Il existe une civilisation ténébreuse et parasitaire, qui s’est développée en même temps que la nôtre et à son détriment. Elle vient de beaucoup plus loin que des bagnes abolis de Toulon et de Brest, des anciennes galères du Roy, des Cours de Miracles, des bouges et des ergastules de Rome. Ses ramifications s’étendent sur toute la terre. Et c’est une question angoissante de savoir si elle est en progrès ou en régression.

Comme la tuberculose et le cancer, elle a ses terrains d’élection. Elle prospère dans les grandes villes, dans les taudis des pauvres. Mais c’est surtout dans les prisons qu’elle se propage et recrute son plus grand nombre d’adeptes et d’initiés.

Les prisons et tout ce qui y ressemble — maisons de correction, dépôts de mendicité, etc. — sont les conservatoires, les universités du crime. (On y fait ses inhumanités !) C’est là qu’il faut chercher le remède si l’on veut en trouver un.

Quel remède ? Affirmer qu’il faut supprimer les prisons paraîtrait un paradoxe encore inacceptable l’heure qu’il est. Mais ce que l’on peut dire, dès à présent, ce qu’il faut dire, c’est que jamais, jamais — sous aucun prétexte — on ne devrait mettre en prison un mineur, un enfant.

C’est pour appuyer cette vérité, que je tiens pour absolue, que j’ai recueilli ce témoignage et tenté de le sauver de l’oubli.

Février 1932.

Horace VAN OFFEL.

Première partie : La rencontre

I

Tout au fond de l’atelier, la baie vitrée s’ouvrait sur les ténèbres. Nous étions à Montmartre, et je faisais face à Paris. Mais le temps était si sombre, que je ne voyais rien de la ville éteinte par la guerre ; il n’y avait qu’un gouffre énorme, un océan sans étoiles.

Dans l’atelier, quelques jeunes gens, étendus sur le divan, couchés sur le tapis, bavardaient à mi-voix. Quelqu’un frappa doucement à la porte. C’était comme l’appel timide d’une âme en peine : Morena, le maître du logis, cria :

— Entrez !

Je vis apparaître une jeune femme, une toute jeune femme, coiffée d’un voile bleu et vêtue d’un long manteau, tombant en plis droits.

— Tiens, Gabrielle…, dit notre hôte.

— Oui, c’est moi…

Elle s’assit en tenant le front un peu penché. D’un geste lent elle dénoua son voile. Elle nous regardait en souriant. Ses yeux étaient candides et tristes ; aucun fard n’abîmait la fraîcheur de son teint. Je remarquai ses cheveux qui étaient longs et souples, et d’une couleur précieuse, du bronze avec des reflets d’or.

Dans toute son attitude il y avait quelque chose de soumis et d’abandonné qui me troublait et faisait mal. J’ignore si c’était à cause de ce manteau tombant en plis droits, de ce voile, à cause de ces cheveux qui semblaient mouillés par la pluie, mais elle me faisait penser à ces voyageuses solitaires que l’on voit, dans les ports, errer sur les ponts humides des vaisseaux en partance, Elle semblait lasse d’avoir vu fuir d’innombrables et inhospitaliers rivages. Cependant elle pouvait avoir tout au plus dix-neuf ans ! Le peintre chez lequel nous étions l’appelait : « Pauvre Gabrielle. »

De temps en temps elle se mêlait à la conversation. Elle parlait avec une sorte de crainte. Elle commençait la plupart de ses phrases par ces paroles un peu mystérieuses :

« Depuis que je suis revenue… Depuis que je suis partie de là-bas… »

C’était comme si elle venait de fuir une terre d’épouvante, d’échapper à un naufrage, où elle avait tout perdu, ses biens, son cœur et même l’espérance que Dieu laisse aux plus infortunées.

Quelqu’un se mit à dire du mal des femmes, de leur petitesse, de leur égoïsme, de leur manque de loyauté en amour. Aussitôt Gabrielle s’indigna. Elle prit la défense de ses sœurs avec une vivacité singulière. Elle dit :

— Regardez-moi. Vous m’avez connue, il y a deux ans. J’étais belle et fière. Maintenant tout est ravagé, parce que j’ai tout donné à un homme. Comment ose-t-on dire devant moi que les femmes ne savent pas aimer ?

Cela me fâchait de l’entendre parler de la sorte. Poussé par je ne sais quel sentiment, je m’associai à celui qu’elle contredisait. J’y mis tant de mes vieilles rancunes, que les hommes, eux-mêmes, me jetèrent un regard surpris. Gabrielle leva vers moi ses yeux tristes. Elle me contempla avec étonnement et murmura :

— Quel dommage…

Nous nous séparâmes tard. Quand vint le moment de partir, je m’offris pour l’accompagner. À ma proposition, elle répondit d’une voix indifférente :

— Si vous voulez…

Peu après nous étions seuls dans les rues obscures, balayées par le vent. Pas une lumière ne brillait aux fenêtres des maisons. Rien que les gémissements de la rafale, le bruit de quelques volets battant les murs et le grincement des enseignes de fer troublaient le silence de la nuit. À nos pieds Paris dormait dans la boue. Lorsqu’on ne veut pas dire des choses bêtes et vulgaires, il est difficile d’avouer à une femme qu’on désire la connaître. Dans ce cas, le meilleur parti serait d’être franc :

— Je voudrais dormir avec toi. Je serai un amant très doux, très tendre, très reconnaissant.

Mais les femmes, les plus intelligentes comme les plus stupides, les plus pures comme les plus infâmes, détestent cette sincérité. Elles aiment mieux je ne sais trop quelle comédie ridicule : tout un jeu de protestations, de serments et de grimaces. C’est peut-être à cause de cela qu’elles finissent souvent par devenir la proie d’un drôle ou d’un imbécile, après avoir résisté longtemps à beaucoup d’honnêtes et bons garçons.

J’allais pensif, à côté de Gabrielle, lorsqu’elle me demanda :

— Où habitez-vous

— Du côté de Notre-Dame-de-Lorette.

— Pourquoi vous écartez-vous de votre chemin ?

— J’aime à être près de vous…

— Vous avez tort. Je suis une femme comme les autres, égoïste et méchante. Je ne vaux vraiment pas la peine qu’on se dérange pour moi…

— Pouvez-vous attacher de l’importance aux niaiseries que j’ai dites tout à l’heure

— Ne retirez pas vos paroles. Elles venaient du cœur !

— Pourquoi avez-vous dit : « C’est dommage. » ?

— Je vous avais remarqué. Vous me sembliez quelqu’un à part. J’aurais eu de la sympathie pour vous, puis…

— Voilà bien ma veine !

J’essayai de lui prendre la main. Elle la retira d’un air fâché. Après avoir grimpé quelques marches, nous arrivâmes dans une rue sombre, bordée de maisonnettes bâties à la diable. Il me semblait que nous étions en pleine campagne, à cent lieues de Paris.

— Me voilà chez moi, dit Gabrielle. Adieu.

— Non, protestai-je. Ne nous quittons pas ainsi. J’ai menti quand je disais du mal des femmes. Je suis malade de trop les aimer. Elles seules m’attachent à la vie.

— Je ne vous crois pas.

— Promettez-moi de revenir chez Morena. Nous deviendrons amis…

— À quoi bon ?

— Laissez-moi vous embrasser avant de partir ? Je le veux.

L’éclat douteux d’un réverbère éclairait son visage. Elle avait, en ce moment, une autre figure que celle qu’elle montrait dans l’atelier : un masque large et dur de chatte aux aguets. Elle me jeta un coup d’œil vif, presque méchant, rempli d’un immense dédain :

— Vraiment ?

Je sentis que j’avais été maladroit.

Cela me rendit confus. Une flamme de colère me monta à la face. Je lui dis avec orgueil.

— Après tout je n’en mourrai pas. Des femmes ça se trouve, tandis qu’un homme comme moi…

Dans les yeux lumineux de Gabrielle, l’expression de dédain et de raillerie augmenta. Puis très humblement et à voix basse, elle répondit :

— Vous seriez un Dieu, que m’importe ! Pour nous autres, femmes, il n’y a qu’un homme qui compte : l’homme que nous aimons.